Por: Pamela Viteri

RESUMEN:

El archivo desclasificado del FBI de 1942 evidencia la importancia geoestratégica de Ecuador para los intereses militares de Estados Unidos. Este artículo analiza el desarrollo histórico del neoliberalismo autoritario en Ecuador, articulando dos dimensiones interrelacionadas: el contexto nacional de las dictaduras militares (1972–1979) y el escenario internacional de la Guerra Fría. Se examina cómo las estructuras legales, represivas y de control social instauradas durante la dictadura militar sentaron las bases para el gobierno de León Febres Cordero (1984–1988), en el cual se consolidó la Doctrina de Seguridad Nacional y se profundizó la violación sistemática de derechos humanos.

El artículo sostiene que este legado autoritario no solo persiste, sino que se

reactiva en el presente bajo nuevas narrativas. En el contexto del Conflicto Armado Interno declarado por el Gobierno de Daniel Noboa, se observa una

renovada insistencia en la militarización del territorio, la instalación de

bases militares y el uso del discurso de seguridad como justificativo para

profundizar un modelo punitivo y neoliberal. En particular, el proyecto de Ley

para el Combate a las Economías Criminales reproduce patrones normativos de las

dictaduras militares. Del Plan Cóndor al denominado Plan Fénix son estrategias

militares de represión, intervención, reacción a la crisis económica y

subordinación social.

Palabras

clave: neoliberalismo autoritario, militar, represión estatal, derechos

humanos, Ecuador, memoria histórica

INTRODUCCIÓN:

El

contexto geopolítico de la Guerra Fría influyó directamente en la toma de poder

por parte de los militares en Ecuador en 1972. Este período marcó el inicio de

la intervención de las fuerzas armadas en el ámbito político, económico y

social. Las Doctrinas de Seguridad Nacional (DSN) impulsadas por Estados Unidos

y su Plan Cóndor fueron adoptadas por el régimen militar de Guillermo Rodríguez

Lara y posteriormente por el Triunvirato Militar quienes adoptaron la

funcionalidad de esta doctrina que sostenía que cualquier forma de oposición

era una amenaza al orden estatal. Según Chomsky y Dieterich (1998), las DSN

establecían un modelo de control político en el que el "enemigo

interno" era visto como una amenaza para el sistema capitalista regional dominado

por Estados Unidos.

Este

enfoque fue adoptado en Ecuador para justificar la represión basándose en la

idea de que cualquier movimiento social, sindical o político que cuestionara la

dinámica del sistema era un potencial peligro subversivo que debía ser

combatido. Por ello, los regímenes militares implementaron un sistema de

control, persecución y criminalización bajo la Ley de Seguridad Nacional que

sentó las bases para la represión de la disidencia y el fortalecimiento del

aparato militar. Estos elementos fueron aprovechados y profundizados durante el

gobierno de León Febres Cordero (1984-1988), quien consolidó un modelo

económico neoliberal autoritario al tiempo que utilizó el Estado para sofocar

la oposición política y social.

Este

legado autoritario reaparece en la actualidad bajo nuevas formas y discursos,

pero siempre estuvo vigente. Sin embargo, en este contexto marcado por el

colapso de la institucionalidad democrática, en el que Daniel Noboa llega al

poder en medio de un proceso electoral cuestionado por la manipulación de

normas, licencias y beneficios clientelares. Apenas iniciado su segundo

periodo, el gobierno procede a enviar a la Asamblea Nacional una Ley para el

Combate a las Economías Criminales que retoma, bajo nuevos ropajes, la lógica

de la Ley de Seguridad Nacional: tipificación ambigua del terrorismo,

ampliación del poder ejecutivo, restricción de garantías y expansión del

aparato coercitivo del Estado. Simultáneamente, en la Asamblea se busca autorizar

la entrada de tropas extranjeras y la instalación de bases militares, invocando

una guerra que reproduce la lógica histórica del enemigo interno: una figura

discursiva que no nombra directamente a sus verdaderos objetivos, pero que en

la práctica se traduce en cuerpos racializados, territorios empobrecidos y

comunidades organizadas convertidas en blanco del poder punitivo del Estado,

aunque la narrativa oficial habla de "grupos armados organizados" o

de "narco-terrorismo"

Este

trabajo se propone demostrar que existe una línea de continuidad entre el

autoritarismo militar del siglo XX y el neoliberalismo securitario del siglo

XXI. Lo que cambia es el lenguaje: de la "lucha contra el comunismo"

a la "guerra contra las economías criminales", de la defensa del "orden

nacional" a la "seguridad integral", pero el contenido es el

mismo: disciplinamiento social, represión política y subordinación estructural

a intereses externos.

DESARROLLO[1]:

1.1.Leyes

de la dictadura militar:

La

historia del país está marcada por un periodo de dictaduras militares que

establecieron las bases de un régimen represivo y autoritario. El gobierno de

Guillermo Rodríguez Lara (1972-1976) y el posterior triunvirato militar

(1976-1979) implementaron varias leyes que moldearon la estructura del Estado

ecuatoriano facilitando la intervención militar en la vida civil y el control

sobre cualquier forma de disidencia. La promulgación de leyes reflejó la

influencia de Estados Unidos y la instauración de un aparato de seguridad

estatal que justificaría la represión y la criminalización de la protesta en

nombre de la estabilidad nacional.

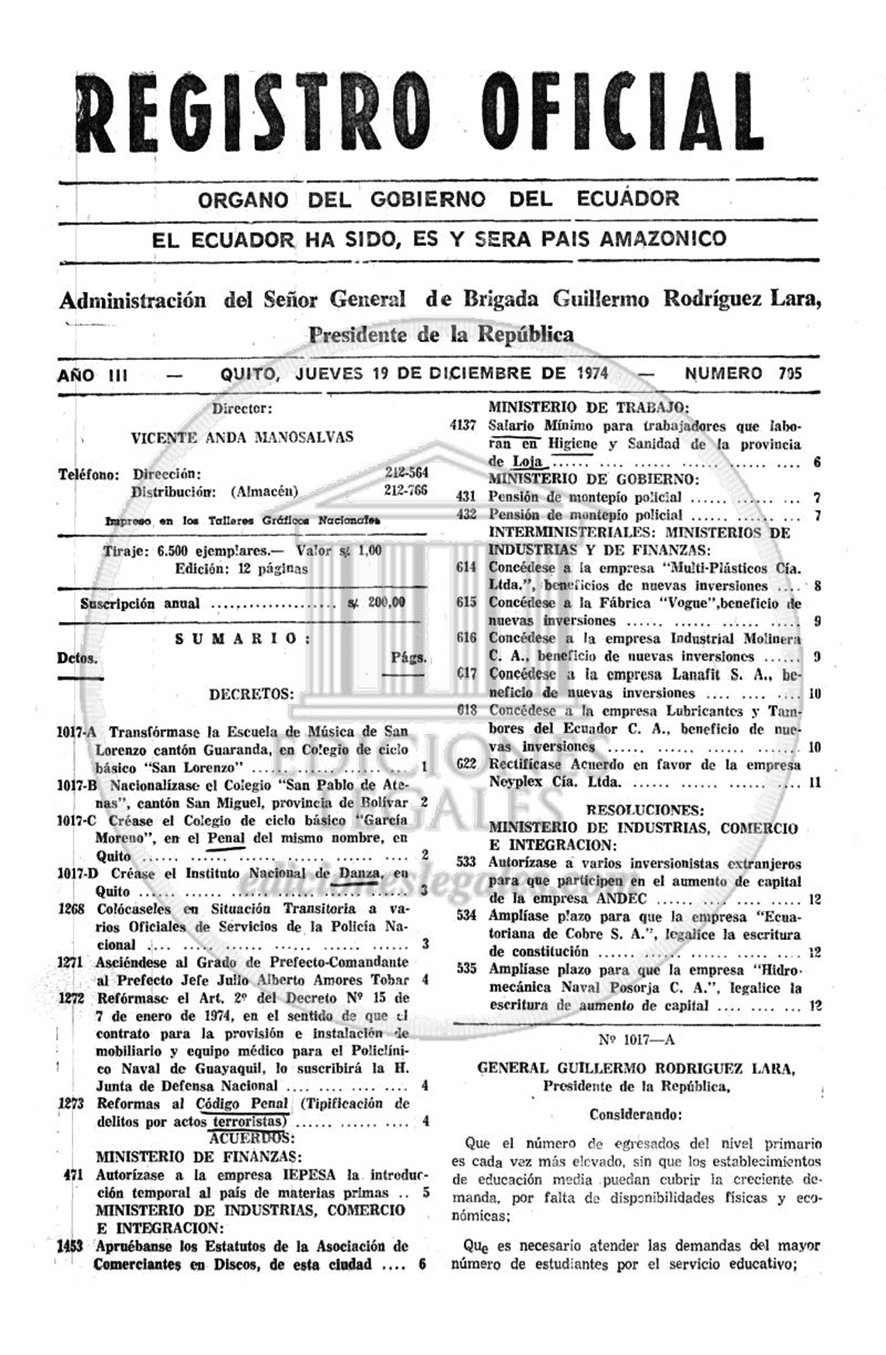

El

régimen del Gral. Rodríguez Lara implementó varias reformas legales destinadas

a consolidar un aparato represivo entre ellas la promulgación del Decreto

Ejecutivo No. 1273 de 1974 [Anexo 1 y 2, ver imágenes al final del texto] que

reformó el Código Penal para tipificar como delito el terrorismo y cualquier

acto considerado como amenaza a la seguridad pública. Esta tipificación se

construyó con una definición amplia y ambigua de terrorismo que incluía desde

guerrillas hasta movimientos sociales y agrupaciones políticas, criminalizando

cualquier intento de movilización colectiva o resistencia al régimen [Anexo 3].

[El

resaltado es propio, no corresponde a la ley original]

La

vaguedad del Decreto No. 1273 fue uno de sus aspectos más peligrosos, pues

permitió que cualquier forma de disidencia o crítica al gobierno fuera

clasificada como un acto de terrorismo (Defensoría del Pueblo de Ecuador [DPE],

2023). La ausencia de claridad en los términos utilizados en esta ley

facilitaba el abuso de poder y la represión de la ciudadanía, convirtiéndose en

un instrumento legal de persecución que fomentó un clima de terror en la

sociedad ecuatoriana. Además, este decreto sentó un precedente importante para

la justificación del uso de la fuerza contra aquellos considerados

"enemigos internos", un concepto que sería esencial en la posterior

implementación de políticas de seguridad durante el gobierno de León Febres

Cordero.

Tras

el derrocamiento de Rodríguez Lara, el poder pasó a manos del Triunvirato Militar

que gobernó entre 1976 y 1979 y en este período se consolidó la estructura

legal y represiva del Estado ingresando al Plan Cóndor y siendo Ecuador

denominado como "Cóndor 7". Uno de los instrumentos más importantes

promulgados por el triunvirato fue la Ley de Seguridad Nacional con gran

influencia de la Doctrina de Seguridad Nacional de Estados Unidas. Esta

normativa legitimaba la intervención de las fuerzas armadas en la vida civil y

permitía la aplicación de medidas extraordinarias en nombre de la seguridad del

Estado. Esta ley estableció el marco legal para la persecución y

criminalización de líderes sindicales, estudiantes, activistas y cualquier

grupo que se opusiera a las políticas del gobierno [Anexo 4].

Fuente:

Ediciones Legales

La

Ley de Seguridad Nacional representaba, en esencia, un modelo de militarización

de la vida pública y privada en Ecuador. Esta ley concedía a las fuerzas

armadas un poder sin precedentes, permitiendo que actuaran no solo en

situaciones de emergencia, sino también en circunstancias en las que se

considerara que la "seguridad nacional" estaba en riesgo. La

implementación de esta ley en Ecuador significó la institucionalización de una

política de criminalización, tortura y control social, que restringió gravemente

las libertades civiles y políticas de la población.

En

su análisis Noam Chomsky argumenta que las doctrinas de seguridad nacional

sirvieron como pretexto para consolidar la influencia de EE. UU. en América

Latina (Chomsky, 2014). "La Doctrina de Seguridad Nacional se convirtió en

una herramienta de intervención y control bajo el pretexto de combatir el

comunismo, limitando la autonomía política y económica de los países

latinoamericanos" (Chomsky, 2014, p. 22). Esto requería de la

implementación de políticas represivas y el apoyo a regímenes militares que

defendieran los intereses económicos y geopolíticos de EE. UU.

Walter

LaFeber, en su análisis sobre las relaciones de EE. UU. y América Latina

menciona que: "la doctrina de seguridad nacional en América Latina fue

menos un instrumento de defensa contra el comunismo que una estrategia de

intervención política y económica en la región" (LaFeber, 1993, p. 58). Es

decir que estas doctrinas reflejaron no solo la estrategia anticomunista de EE.

UU., sino también su intención de garantizar la estabilidad económica y

política en la región en términos favorables a los intereses estadounidenses.

Según LaFeber, EE. UU. promovió la doctrina de seguridad nacional como un medio

para ejercer control sobre los recursos y las economías latinoamericanas,

asegurando un entorno propicio para sus empresas y políticas.

Greg

Grandin sostiene que la doctrina proporcionó una cobertura ideológica que

legitimó la represión, apoyó regímenes autoritarios y permitió la explotación

de los recursos naturales y laborales en América Latina (Grandin, 2006).

Grandin describe cómo los líderes latinoamericanos adoptaron esta doctrina,

ayudados por la capacitación y los recursos proporcionados por EE. UU., para

consolidar sus propios poderes autoritarios. Además, Chomsky argumenta que

estas doctrinas dejaron un legado de instituciones debilitadas y sistemas de

vigilancia que continúan afectando la autonomía democrática en la región

(Chomsky, 2014).

Toda

esta construcción sistemática no solo legitimaba la intervención militar en la

política, sino que también promovía una narrativa de estigmatización hacia

quienes cuestionaban el orden establecido. Para Weinberger (1987), esta

narrativa formaba parte de una estrategia ideológica que buscaba estigmatizar y

deshumanizar a los opositores, convirtiéndolos en "peligros sociales"

que debían ser eliminados para preservar la estabilidad del país. En Ecuador,

esta ideología justificó la violencia policial y militar, y estableció un clima

de temor que impedía la organización de movimientos sociales y políticos.

Las

leyes promulgadas durante la dictadura militar en Ecuador no solo impactaron en

su contexto inmediato, sino que dejaron un legado legal que perduraría en los

años siguientes y que sería aprovechado por gobiernos posteriores. La Ley de

Seguridad Nacional, por ejemplo, permaneció vigente hasta mediados de la década

de 1990 y fue utilizada por León Febres Cordero durante su gobierno (1984-1988)

para justificar la represión de sindicatos, estudiantes y comunidades

indígenas. Estas leyes se convirtieron en herramientas fundamentales para el

desarrollo de un modelo de neoliberalismo autoritario, en el que el Estado no

solo promovía políticas económicas de corte neoliberal, sino que también

empleaba la represión como un medio de coerción funcionalista para los

mercados.

En la ejecución de este proceso se debe destacar el

rol que cumplió la Escuela de las Américas como institución estadounidense

encargada de la capacitación y adiestramiento de oficiales de los ejércitos

latinoamericanos en estrategias, métodos y técnicas para combatir a la

insurgencia armada y el narcotráfico. Según los registros oficiales 3.000

personas entre policías y militares de todos los rangos pasaron por los cursos

de esta institución, que publicaba manuales de contrainsurgencia, guerra

irregular e interrogatorios en los que son legitimados sofisticados métodos de

tortura, entre ellos el Human Resource

Exploitation. Training Manual elaborado por la CIA en 1983 (Jaramillo,

2014).

El

marco legal de represión instaurado desde la dictadura de Rodríguez Lara y el Triunvirato

militar institucionalizó un legado de autoritarismo y criminalización de la

protesta que fue esencial para consolidar el poder de un modelo neoliberal que,

al reducir el papel del Estado en el ámbito económico, reforzaba

simultáneamente el control estatal sobre la vida política y social del país. La

continuidad de estas leyes represivas hasta la década de 1990 demuestra la

influencia duradera de la dictadura militar en el aparato de seguridad del

Estado en la forma en que el gobierno respondía a la disidencia y en la

utilidad mercantil.

1.2.

Gobierno de León Febrés Cordero y la violación de Derechos Humanos:

Este

marco legal permaneció vigente con el gobierno de Febres Cordero, quien lo usó

ampliamente para perseguir y neutralizar a los movimientos sociales y

sindicales. Este periodo marcó la transición hacia un modelo económico centrado

en la exportación petrolera, lo que preparó el terreno para las políticas

neoliberales que serían implementadas en la década de 1980. El gobierno de

Febres Cordero consolidó el modelo represivo heredado de la dictadura militar y

lo adaptó a las políticas neoliberales promovidas por el Fondo Monetario

Internacional (FMI). Además, su llegada al poder en 1984 representó un retorno

al alineamiento con los intereses de Estados Unidos en América Latina,

especialmente en el contexto de la lucha contra el comunismo.

El

Frente de Reconstrucción Nacional (FRN) -alianza del Partico Social Cristiano, Partido Liberal

Radical e independientes de derecha- con la que participaron en el proceso

electoral fue la plataforma

a través de la cual Febres Cordero implementó un programa de ajuste estructural

que incluía la devaluación del sucre, la eliminación de subsidios, la

privatización de servicios públicos y la entrega de concesiones mineras y

petroleras a empresas extranjeras (Informe de la Comisión de la Verdad, 2010).

Estas medidas, recomendadas por el FMI, profundizaron la desigualdad económica

y despojaron a los sectores populares de sus derechos laborales y sociales

(DPE, 2023).

Febres

Cordero consolidó un gobierno alineado con los intereses de Estados Unidos,

cuyo embajador intervino directamente en asuntos internos. Sin embargo, el

elemento que distingue a este gobierno fue la dependencia de un aparato militar

y policial que se encargaba de reprimir cualquier forma de protesta o

resistencia a las políticas económicas del gobierno. La Ley de Seguridad

Nacional, implementada inicialmente durante la dictadura, fue expandida y

utilizada para castigar duramente a quienes se oponían a las políticas

neoliberales.

Las

huelgas, movilizaciones indígenas y manifestaciones fueron clasificadas como

actos de subversión. Sin embargo, esta política represiva no solo perseguía a

los líderes visibles de los movimientos sociales, sino que buscaba generar un

clima de miedo que desalentara la participación activa de la ciudadanía en la

política y que según Weinberger (1987), estas estrategias de seguridad nacional

no solo consistían en una represión física, sino también en la construcción de

una narrativa que moralizaba y estigmatizaba a los opositores como enemigos del

Estado.

Uno

de los mecanismos más brutales empleados por el gobierno fueron los

"escuadrones volantes", que se configuraban como una élite policial y

militar que estaban financiados por el sector público y privado con el objetivo

de vigilar, fichar y perseguir a sindicalistas, académicos y religiosos sin

ningún respaldo judicial, con acceso a armamentos modernos y operativos 24

horas al día. Según el Informe de la Comisión de la Verdad, estos escuadrones

fueron responsables de numerosas violaciones de derechos humanos como torturas,

ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. La lógica detrás de

estos grupos era erradicar cualquier forma de disidencia, lo que consolidaba

una cultura de terror en la sociedad ecuatoriana (DPE, 2023). Esta estrategia

responde a lo que Weinberger (1987) describe como la jerarquización de la

seguridad nacional en la que el Estado prioriza la eliminación de cualquier

amenaza percibida, incluso a costa de los derechos y libertades de sus

ciudadanos.

La

represión ejercida durante el gobierno de Febres Cordero no solo fue

sistemática, sino que también contó con la complicidad de la estructura

judicial y el sector privado. El Informe de la Comisión de la Verdad registra

que el 68% de las violaciones de derechos humanos documentadas en el país desde

el retorno a la democracia ocurrieron entre 1984 y 1988. Estas violaciones

incluyeron torturas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y ataques

directos a la libertad de expresión y prensa (DPE, 2023). Según Wacquant

(2010), en este contexto, los "aparatos de seguridad se convirtieron en el

sostén del nuevo orden" (p.34), ya que la militarización de la seguridad

pública permitía tanto la protección de los intereses económicos como el

control de la sociedad mediante el uso de la violencia y la represión

(Wacquant, 2010, p. 34).

El

gobierno de Febres Cordero también institucionalizó la represión de la

disidencia religiosa, particularmente contra aquellos identificados con la

Teología de la Liberación. Este movimiento, que buscaba la justicia social y

defendía los derechos de los pobres fue visto como una amenaza subversiva al

orden establecido. Las fuerzas de seguridad realizaron allanamientos,

detenciones arbitrarias y expulsiones de líderes religiosos que trabajaban con

comunidades marginadas. Esta persecución sistemática reflejaba la alineación de

Ecuador con los principios anticomunistas de la política exterior de Estados

Unidos, reforzando un modelo de gobernanza en el que los derechos humanos eran

sacrificados en nombre de la seguridad nacional y la estabilidad política.

Estas

medidas afectaron profundamente a los sectores populares y comunidades

indígenas, cuyos territorios fueron expropiados y contaminados. La falta de

inversión social, derivada de la priorización del pago de la deuda externa y la

reducción del presupuesto para educación y salud, aumentó las desigualdades

sociales (Defensoría del Pueblo de Ecuador, 2019). Este modelo neoliberal,

descrito por Harvey (2007) como "hostil a toda forma de solidaridad social

que entorpezca la acumulación de capital" (p.15), fue implementado de

manera violenta, donde el Estado, a través de sus aparatos de seguridad,

reprimió toda oposición a estas políticas. Según la Defensoría, la

criminalización de la protesta social se convirtió en una estrategia para

contener las demandas de los sectores vulnerables.

La

Comisión de la Verdad en Ecuador fue establecida en 2007 con el objetivo de

esclarecer las violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1984 y 2008.

Según el Informe final, la Comisión documentó más de 600 testimonios y revisó

300,000 documentos, identificando 118 casos de graves violaciones, incluidas

desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual y ejecuciones

extrajudiciales (Comisión de la Verdad, 2010). La tarea de esta Comisión fue

esencial para recuperar la memoria histórica del país y ofrecer una narrativa

documentada de los hechos, buscando reparar el daño causado y evitar la

repetición de tales abusos.

Entre

1984 y 1988, Ecuador experimentó una de las etapas más dolorosas en términos de

violaciones a los derechos humanos. Se registraron altos números de detenciones

arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas,

concentrados en gran medida en los años 1985, 1986 y 1987, cuando la represión

estatal alcanzó su punto máximo. Algunos datos del Informe de la Comisión de la

Verdad revelan la magnitud y el carácter sistemático-organizado de las

estructuras públicas y privadas en la represión.

Entre

los años 1985 y 1987, se produjeron el 76% de las detenciones arbitrarias del

período 1984-2008, lo que refleja una política sistemática de intimidación y

control. Estas detenciones se utilizaron como herramienta de castigo y

disuasión, buscando atemorizar a quienes intentaban ejercer su derecho a la

protesta social o expresaban opiniones contrarias al gobierno. En el mismo

período, se concentraron el 73% de los casos de tortura, afectando a más de 365

personas. La práctica de la tortura no solo fue un medio de obtener información

de los disidentes, sino también un método brutal para quebrar psicológicamente

a los líderes sociales, sindicales y comunitarios, fomentando una atmósfera de

miedo y represión.

Se reportaron 86 víctimas de violencia sexual, de las cuales el 67% se produjeron entre 1985 y 1987. Este dato subraya cómo la violencia de género fue utilizada de manera estratégica como arma de represión, apuntando no solo a los individuos, sino también a sus familias y comunidades, en un intento de desmovilizar a sectores específicos de la sociedad ecuatoriana. El informe documenta 17 casos de desapariciones forzadas y 68 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, especialmente concentradas en 1985 y 1986. La desaparición y ejecución de personas en este contexto constituye uno de los crímenes más atroces, pues no solo priva a las víctimas de su vida y libertad, sino que genera un impacto profundo y duradero en sus familias y comunidades. Estas cifras reflejan la crudeza y la sistematicidad de un estado represivo, que bajo el paraguas de la Doctrina de Seguridad Nacional justificó la persecución y exterminio de toda expresión de oposición.

1.3. El gobierno de Noboa: guerra, crisis y persecución.

El

gobierno de Daniel Noboa ha instaurado en Ecuador un régimen de excepción

permanente disfrazado de legalidad, bajo la figura del conflicto armado interno

(CANI), decretado por primera vez el 9 de enero de 2024 mediante el Decreto

Ejecutivo 111. Este acto, que habilitó la movilización nacional de las Fuerzas

Armadas, no solo carece de sustento jurídico conforme al derecho internacional

humanitario, como advierten organizaciones de derechos humanos nacionales e

internacionales, sino que ha desatado una política de guerra interna. La

categoría de conflicto armado interno no solo ha sido utilizada como una figura

jurídica ambigua para legitimar la presencia militar en las calles, sino que ha

dado paso a un régimen de gobierno fundado en la guerra como forma de

destrucción de la política.

Según

Ignacio Abello (2003) a partir de Michel Foucault, la guerra no es aquí una

continuación de la política por otros medios, como sostenía Clausewitz, sino su

suspensión radical. Es el final de la política: una forma de imponer

unilateralmente condiciones al vencido, negándole la posibilidad de participar

en el mundo de "la paz" que impone el vencedor. La guerra, y en este

caso, su invocación legal mediante decretos y leyes punitivas, borra al otro

como interlocutor político y lo convierte en un enemigo a quien se le ha

arrebatado la palabra, la lengua y el derecho a existir políticamente.

En

este marco, el gobierno de Noboa ha definido al "enemigo" discursivamente

como el grupo armado organizado, el narco, la economía criminal, pero en la

práctica, como lo evidencia el informe del Comité Permanente por los Derechos

Humanos (2024), los verdaderos enemigos de la guerra interna son niños,

adolescentes afrodescendientes y jóvenes de territorios empobrecidos, personas

racializadas y poblaciones periféricas, como demuestra el caso de las 42

personas detenidas desaparecidas en la costa ecuatoriana. La represión ha

incluido allanamientos sin orden judicial, uso excesivo de la fuerza, tortura

física y psicológica, amenazas con armas y gas, y la construcción de un orden

jurídico donde los militares pueden actuar sin control judicial ni rendición de

cuentas. Esta no es una política de seguridad, sino un régimen de dominación

sin concesiones, que busca silenciar la disidencia, generar las condiciones

máximas de acumulación del capital y aplastar las condiciones mismas de la

política.

En

las dos primeras semanas de su segundo gobierno, Noboa ha encendido dos alarmas

que reconfiguran el orden constitucional y profundizan la deriva autoritaria:

el envío a la Asamblea del proyecto de Ley Orgánica para Desarticular la

Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno y la aprobación para reformar

la Constitución respecto al ingreso de tropas extranjeras y la instalación de

bases militares. Ambos hechos revelan una estrategia de militarización de la

vida civil, institucionalizada bajo la retórica de la seguridad.

El

título del proyecto de ley sugiere una intención de combatir las finanzas del

crimen organizado, pero su contenido real dista mucho de ser una política

económica. Se trata, en cambio, de un marco jurídico de excepcionalidad

permanente que redefine la relación entre ciudadanía y Estado, habilitando una

lógica bélica basada en el concepto de conflicto armado interno (CANI). La ley

parte de una narrativa que presenta al país en guerra contra estructuras

criminales que habrían alcanzado tal grado de organización que justificaría su

tratamiento bajo normas del derecho internacional humanitario. Sin embargo, el

enfoque no está dirigido a desmantelar los circuitos financieros del crimen ni

a sofisticar los mecanismos de control institucional. En su lugar, instituye un

escenario de guerra interna construido sobre supuestos erróneos: presenta al

crimen como una fuerza externa, invasiva, desconectada del aparato estatal, y

omite el hecho (documentado por investigaciones, informes oficiales y

periodistas) de que el crimen organizado en Ecuador opera desde dentro del

Estado, infiltrando estructuras como la Policía Nacional, Fuerzas Armadas,

Fiscalía, sistema judicial, centros penitenciarios y gobiernos locales.

En

este contexto, permitir que estas mismas instituciones, ya profundamente

corroídas, actúen bajo un régimen de amplísima discrecionalidad no es una

solución, sino una profundización del problema. La ley otorga al Ejecutivo mayores

facultades y sin controles, se introducen definiciones amplias y arbitrarias

sobre la "organización" y la "intensidad de violencia" de

los supuestos enemigos, dejando su interpretación al reglamento. Se reconocen

como enemigos a guerrillas, autodefensas, paramilitares y "otros grupos",

categoría ambigua y altamente peligrosa.

El

resultado es una suspensión práctica de los derechos y garantías

constitucionales. Las fuerzas armadas podrán operar con armas de guerra en

cualquier territorio sin declaratoria de excepción. Esto resucita la doctrina

del enemigo interno que legitimó la represión durante las dictaduras militares

y durante el gobierno de León Febres Cordero, donde la ley se convirtió en un

instrumento para perseguir opositores. Las similitudes son inquietantes:

detenciones sin pruebas, allanamientos sin orden judicial, creación de juzgados

especiales, y lo más grave, indultos automáticos al personal del "Bloque

de Seguridad", institucionalizando la impunidad por violaciones a los

derechos humanos.

Así,

el proyecto no apunta a desarticular economías criminales, sino a militarizar

la vida civil, concentrar el poder en el Ejecutivo y perpetuar la ficción de un

Estado "inmaculado" que combate amenazas externas, cuando en realidad

el conflicto es interno al propio Estado, capturado por lógicas mafiosas. Lejos

de proteger a la población, la ley convierte a los territorios empobrecidos, estigmatizados

como focos de violencia, en zonas de guerra donde las garantías

constitucionales serán suspendidas de facto.

Esta

estrategia se inscribe en una lógica más amplia: la reactivación de la Doctrina

de Seguridad Nacional en clave neoliberal, donde no se requiere ideología ni

reivindicación política para ser considerado enemigo. Basta con representar una

amenaza territorial, simbólica o de organización social. El contexto

internacional refuerza esta deriva autoritaria. La Ley coincide con el

reingreso geopolítico de Estados Unidos a América Latina, especialmente en

zonas estratégicas como el corredor andino del Pacífico. Ecuador ha retomado

acuerdos de cooperación militar, ha autorizado la presencia de tropas

extranjeras en suelo nacional y buscar reformar la Constitución para permitir

el ingreso de tropas extranjeras. Como ha advertido Grandin (2006), en momentos

de crisis institucional en América Latina, EE.UU. impulsa modelos de

estabilización que combinan apertura neoliberal, control militar y

disciplinamiento social. El Ecuador de Noboa se perfila como nuevo laboratorio

de seguridad hemisférico y el derecho como tecnología de guerra.

No

se trata simplemente de una ley inconstitucional o de una política equivocada.

Se trata de una mutación profunda del orden democrático, que reactiva los

dispositivos más perversos del autoritarismo criollo bajo un nuevo lenguaje y

con nuevos pactos globales, pero con los mismos actores centrales: los

militares. El proyecto de ley normaliza que el Ejército intervenga en la vida

cotidiana, gestione territorios, administre justicia y decida, en la práctica,

quién vive y quién muere. Esto no ocurre en un vacío institucional: sucede en

un país con altos niveles de corrupción judicial, sin control parlamentario

real sobre las fuerzas del orden y con un Ejecutivo que concentra poder. Otorgar

poder militar en estas condiciones no refuerza la seguridad, sino que acelera

el colapso del Estado: se desdibujan las fronteras entre poder civil y militar,

se institucionaliza la impunidad y se vacía de contenido el principio de

soberanía popular. La fuerza sustituye al juicio. La obediencia jerárquica

reemplaza al debate político. La guerra se vuelve la forma de gobierno.

REFLEXIONES

FINALES:

El

impacto de las doctrinas de seguridad nacional en América Latina, y

particularmente en Ecuador debe entenderse como una expresión concreta de las

dinámicas de poder impuestas durante la Guerra Fría. Estas políticas sirvieron

para consolidar la hegemonía de Estados Unidos en la región, utilizando el

discurso de la "seguridad" para justificar intervenciones económicas,

políticas y militares. En Ecuador, este proceso se tradujo en una estructura

estatal que priorizó la represión interna y la defensa de los intereses de las

élites nacionales y extranjeras en detrimento de la soberanía y los derechos

humanos.

El

neoliberalismo autoritario en Ecuador se construyó sobre estructuras represivas

heredadas de la dictadura militar y se profundizó durante el gobierno de Febres

Cordero. La relación entre políticas económicas neoliberales y represión

estatal demuestra cómo el autoritarismo se convirtió en una herramienta

fundamental para la implementación del modelo económico. Eso muestra

paralelismos con el proyecto de ley impulsado por el gobierno de Daniel Noboa

que no puede entenderse como una anomalía coyuntural, sino como parte de un

proceso histórico más amplio: el tránsito del Plan Cóndor al Plan Fénix, que

actualiza sus métodos bajo las condiciones del neoliberalismo punitivo. Esta

mutación no rompe con el pasado, sino que hereda y reactiva los dispositivos

represivos en clave contemporánea, ahora legitimados por el discurso de la "seguridad

ciudadana", la "guerra contra las economías criminales" y el "conflicto

armado interno". Cambian las narrativas, pero se mantiene el enemigo

interno, la excepcionalidad como norma y la militarización como forma de

gobierno.

Sin

embargo, para comprender a fondo esta transformación es necesario ir más allá

del análisis institucional y jurídico. La militarización, la excepcionalidad

legal y la expansión del poder punitivo responden a una racionalidad económica:

son estrategias para sostener un modelo de acumulación en crisis, en el que la

caída de la tasa de ganancia obliga al capital a intensificar los mecanismos de

control territorial, despojo y disciplinamiento social. La represión no es solo

una reacción a la violencia, sino una forma de garantizar las condiciones de

valorización del capital en contextos donde la rentabilidad ya no puede

sostenerse por medios pacíficos. Todo aquello que impida la extracción de

recursos, la precarización laboral o la financiarización de la vida, desde las

comunidades organizadas hasta los cuerpos disidentes fue y será una amenaza,

convertido en "enemigo interno" y ahora tratado bajo una lógica

bélica.

En

Ecuador, la historia reciente demuestra que la violencia estatal no ha sido una

excepción, sino una técnica recurrente de gobierno, que reaparece cada vez que

los sectores populares se convierten en obstáculo para los intereses del

capital. Desde las masacres carcelarias hasta la criminalización de la

protesta, pasando por la persecución judicial a líderes sociales y territorios

en resistencia, el modelo estatal ha privilegiado sistemáticamente la seguridad

sobre la vida y el castigo sobre la justicia.

Frente

a esta realidad, la memoria no es un simple acto de evocación, sino un campo de

disputa. Recordar las luchas, las resistencias, los pactos rotos y las heridas

abiertas es también una forma de desobedecer al presente, de interrumpir el

relato oficial que convierte la violencia en destino y la represión en

necesidad. Como advierte Walter Benjamin, el deber de los vivos no es solo con

el futuro, sino con los muertos: hacer justicia con aquellos que cayeron sin

haber sido escuchados, y evitar que la barbarie vuelva a repetirse como

normalidad disfrazada de orden.

Pero

la memoria, por sí sola, no basta. La gravedad del momento actual exige una

acción colectiva, decidida y multiterritorial, que combine la calle, el

derecho, la academia, el arte, las redes, las asambleas y las pedagogías

populares. El combate al neoliberalismo autoritario con su racionalidad

punitiva, su Estado mínimo para los pobres y su derecho máximo para los ricos no

se dará en un solo frente, ni con un solo lenguaje. Es imprescindible seguir

disputando el derecho desde dentro, reinterpretando sus herramientas y

defendiéndolo como escudo para los pueblos, pero también rompiendo sus límites

desde fuera, en las calles, en los cabildos, en los medios comunitarios, en las

universidades críticas, en las radios libres y en los territorios que resisten.

La

historia no está cerrada. Como dijo Rosa Luxemburgo, el futuro sigue siendo una

elección entre socialismo o barbarie. Y en Ecuador, como en toda Nuestra

América, el horizonte democrático no se construirá desde arriba ni se

garantizará con decretos: se sostendrá en la capacidad de los pueblos para

recordar, organizarse, desobedecer y soñar un orden distinto. Por eso, en

tiempos donde se normaliza la excepcionalidad, recordar es un acto subversivo,

resistir es un acto constituyente y luchar en todos los ámbitos es una

necesidad urgente y vital.

REFERENCIAS

BIBLIOGRÁFICAS

Abello,

Ignacio. 2003. El concepto de la guerra en Foucault. Revista de Estudios

Sociales, n.o 14 (febrero): 71–75. Bogotá: Universidad de Los Andes. Disponible

en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81501407

Benjamin,

Walter. 2008. Tesis sobre la filosofía de la historia. Traducción de Bolívar

Echeverría. México: Itaca.

Chomsky,

N. (2014). Hegemony or Survival: America’s Quest for Global Dominance.

New York: Metropolitan Books.

Chomsky,

N., & Dieterich, H. (1998). La hegemonía americana y el destino de América

Latina. Editorial XYZ.

Comisión

de la Verdad. (2010). Informe de la Comisión de la Verdad.

Defensoría

del Pueblo de Ecuador. (2019). Informe anual sobre derechos humanos en Ecuador.

Quito: DPE.

Grandin, G.

(2006). Empire’s Workshop: Latin America, the United States, and the Rise of

the New Imperialism. New York: Metropolitan Books.

Harvey, D. (2007). A Brief History of Neoliberalism.

Oxford University Press.

Jaramillo, A. R. (2014). Memoria de las Espadas. Alfaro Vive Carajo: Los argumentos de

la historia. Quito, Ecuador: IAEN- Abya-Yala.

LaFeber, W.

(1993). Inevitable Revolutions: The United States in Central America.

New York: W.W. Norton & Company.

Luxemburgo, Rosa. 1971. Reforma o

revolución. Buenos Aires: Ediciones Pluma.

Peñafiel,

J. (2015). La represión en Ecuador: Un análisis histórico y social. Revista de

Estudios Sociales, (12), 23-45.

Wacquant,

L. (2010). Castigar a los pobres: El gobierno neoliberal de la inseguridad

social. Siglo XXI Editores.

ANEXO

1:

ANEXO 2:

[1] Todo lo desarrollado respecto a: leyes de la dictadura militar y el periodo de León Febres Cordero fue presentado previamente por la autora en una ponencia denominada: "Crónicas de un «Neoliberalismo Autoritario» anunciado. Seguridad, represión y memoria: un modelo para des-armar" Organizado por: Milnovecientosochentaycuatro en el Centro Cultural Metropolitano de Quito en 2024.

Publicar un comentario